Jeder Mensch schreibt auf seine Weise. Allen »guten Ratschlägen«, allem zum Trotz, was man lernen kann und was man sich im Laufe der Zeit an Arbeitstechniken aneignet, bewegt sich kaum jemand auf exakt diesen Pfaden. Zudem lässt sich die Entstehungsgeschichte eines Buches kaum mit einer anderen vergleichen. Dazu kommen, nicht nur bei mir, die unterschiedlichsten Schreiborte.

Schreiben «zu Hause» ist speziell. Jedenfalls für mich. Da sind so viele Ablenkungen, so vieles, das «man» auch noch tun müsste, sollte, könnte... Und gleichwohl: Die meisten meiner Texte entstehen letztlich hier - oder erhalten hier ihre endgültige Form. Nebst vielem anderem natürlich, das hier geschieht. Ich bin ja auch für das Layout, das Cover und manches mehr verantwortlich ...

Schon bei meinem ersten Besuch im Vallemaggia, genauer: im Lavizarra, verliebte ich mich. Der Grund war ein altes, windschiefes Haus, das zum Verkauf stand. Keines dieser auf modern getrimmten Rustici, sondern ein währschaftes Gebäude im Nucleo, dem Dorfkern. Hier finde ich die Musse zum Schreiben, lese auf meiner Terrasse und tanke Kraft und Gelassenheit auf Wanderungen.

Als ich ungefähr 18 Jahre alt war, nahm ich meinen ersten Roman in Angriff, schrieb Kurzgeschichten und Gedichte, Hunderte, wenn nicht Tausende von Seiten in den folgenden rund 40 Jahren. Aus einer puren Laune reiste ich eines Tages, nach Lissabon. Dort endlich entstand mein erstes Buch. Seither kehre ich immer wieder zurück - die Stadt ist ein Stück Heimat geworden.

«Mein» Lanzarote ist ruhig, unaufgeregt, der Blick auf die schiere Unendlichkeit des Meeres gerichtet oder auf die karge Landschaft. Hier verbringe ich seit einigen Jahren den Januar, um zu wandern, meist ohne während Stunden jemandem zu begegnen, um zu schreiben, mich der milden Temperatur, der Sonne, dem Wind, den Wolkenspielen und so weiter zu erfreuen.

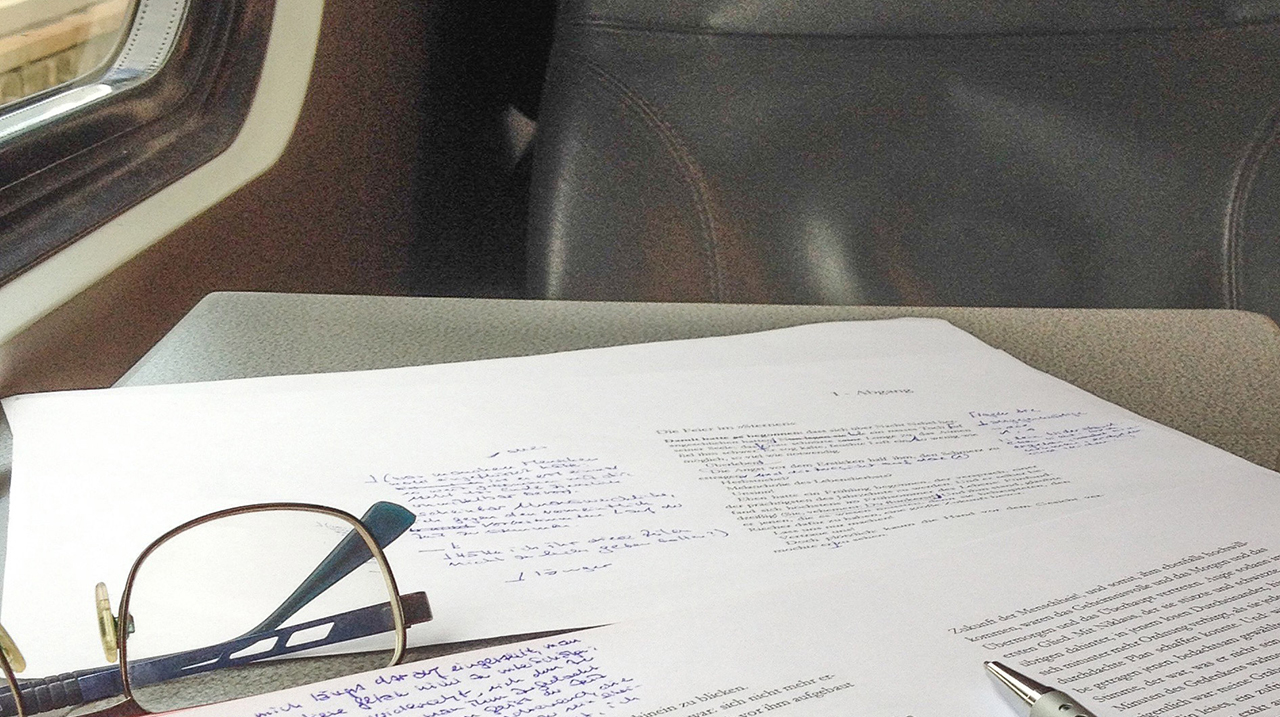

Jahrelang bin ich nach Zürich zur Arbeit gependelt. Die täglichen Zugfahrten - eine Stunde hin und eine zurück - habe ich mannigfaltig genutzt, habe für das Büro gearbeitet, Texte überarbeitet, Korrekturen gelesen - und geschrieben.

Ich kann mich gut konzentrieren, selbst wenn die Gespräche rundherum in nicht sehr diskreter Lautstärke geführt werden.

Eine winzige Idee. Ein einziger Satz. Einer jener Sätze, wie ich sie als Ausgangspunkt einer Geschichte mag, weil sie die richtige Frage stellen: »Was wäre, wenn…?«

Ich liebe diese kleinen Einfälle, die mir höchstens einen Fingerzeig geben und nicht gleich eine ganze Geschichte mit Anfang und Ende vor meinem inneren Auge entstehen lassen. Sie versprechen spannende Stunden, während derer ich schreibend staune, wohin die Reise führt. Manchmal gehe ich dabei in die Irre und muss zwangsläufig umkehren. Manchmal ergibt sich aus einer derartigen, kleinen, unvollkommenen Idee wie selbstverständlich die gesamte Geschichte. Oder ich drohe zu verzweifeln oder muss das Fragment für Wochen oder Monate beiseite legen. Und einige Texte ruhen seit Jahren, bis sie sich eines Tages, eventuell!, plötzlich als zu Ende erzählbar erweisen.

Und mitunter staune ich: dass die Geschichte so enden könnte, hätte ich nicht gedacht. Dann wieder suche ich verzweifelt oder neugierig, ungeduldig oder gelassen im Nebel nach dem Weg, der ans Ziel führt.

Dieses »Was wäre, wenn…?« ist mir jedenfalls ein treuer Begleiter, der mir den Schlaf raubt, mich bis in die Träume hinein verfolgt, mich mitunter mitten in der Nacht hochschrecken lässt, weil ich die Fortsetzung geträumt habe, er beflügelt mich und drückt mich zu Boden drücken, verlässt mich und kehrt wieder…

Und trotzdem liebe ich sie, diese winzigen Ideen und dieses unablässig bohrende: »Was wäre, wenn…?«

So viele Geschichten sind begonnen, sie haben einen Anfang, manche ein Ende, andere einen Mittelteil, da sind Figuren, die erzählt, Bilder, die wortgemalt sein möchten, manchmal drängeln sie, manchmal ermahnen sie mich im Traum stumm, endlich fortzufahren, sie nicht im Stich zu lassen in ihrer Unvollkommenheit, wie soll ich leben, du hast den Kopf skizziert, doch noch fehlt mir der Rumpf, ich bin Himmel, aber noch nicht Landschaft!, ich bin ein Teil des Gestern, führe mich endlich ins Heute!

Doch wenn ich will, dann kann ich nicht.

Und wenn ich vielleicht könnte, dann will etwas nicht in mir.

Manche würden dies mit was auch immer begründen, eine Ursache so lange suchen, bis sie fündig geworden wären irgendwo da draussen im Meer der Möglichkeiten, dies ist schuld daran oder jenes. Vielleicht stünden da wohlgesetzte Worte, die entschuldigend klängen oder anklagend oder jammernd, verzweifelt oder bedrückt oder ausweichend oder scheinbar präzise, was die Umstände betrifft.

Das liegt mir nicht, eher dies: anzukämpfen gegen das drohende Verstummen, das ungewollte.

Sie müssten ja nicht gleich so knorrigverwurzeltvongestern sein, meine Helden, wie sich Aussenstehende die »typischen Schweizer« bis auf den heutigen Tag mitunter vorstellen, und mit Sicherheit kämen nicht alle dieser jungdynamischen Gegen- oder Mitspielerinnen und -spieler allzu strahlendzukunftsoffen heraus.

Jene müssten Haare lassen, die sich so betont fortschrittlichurbanmodern geben und die Nase rümpfen über alle, die in diesen »rückständigen ländlichen Regionen« wohnen (wie viele Urbanfortschrittliche selber »draussen« wohnen und im »Zentrum der Macht« arbeiten, geht in den ach so gescheiten Kommentaren gerne vergessen). Und jene, die das Vorgestern aus Zeiten, als die Welt noch einfach und daher scheinbar leicht zu verstehen war – hier Schwarz, dort Weiss -, als einzig gangbaren Weg zur Meisterung aller Zukunftsfragen vorschlagen, müssten ebenso einstecken.

Was ich erzählte, würde allerdings nicht verbissenernst, sondern heiterlocker daherkommen wollen. Statt Mahnfinger (dieses Schulmeisterliche, das uns in jeder Lebenslage sofort und leidlich gut gelingt): Augenzwinkern und Lächeln (womit wir uns in aller Regel schwerer tun).

Aber ja: eventuell sollte ich tatsächlich diesen »Heimatroman« schreiben.

Jedenfalls spiele ich mit dem Gedanken, seit ich heute früh mit dieser Idee erwacht bin.

Ich werde dem zarten Pflänzchen artig Wasser geben in der Hoffnung, gepaart mit etwas Skepsis, es gedeihe.